「特定技能」“評価調書”が入手困難②

2017年11月1日に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行されました。

それ以前から「技能実習制度」はありましたが、何が変わったかというと、それまでは、[在留資格認定証明申請]はどのような資格も、最寄の出入国在留管理局へ申請していました。

しかし、法の施行により、[外国人技能実習機構(TOTIT)]ができ、ひとまず[技能実習計画]という計画を外国人技能実習機構へ申請します。その後、[技能実習計画認定通知書]が発行され、その証明と共に[在留資格認定申請]を出入国在留管理局へ申請します。

その後は、現行の流れと同じです。

〔技能実習1号〕→〔技能実習2号(1年)〕へ移行する際は、「技能検定/技能実習評価試験」の受験は必須です。受験し合格しなければ移行できません。

しかし、〔技能実習2号(2年目)〕を修了した際に受験する「技能検定/技能実習評価試験」の受験は必須ではありませんでしたが、法の施行以降、受験が必須になりました。

では、〔技能実習2号〕を修了しているけど、「技能検定/技能実習評価試験」を受験合格せずに、技能実習2号を修了した外国人は、今回の「特定技能」で働きたい場合どうすれば良いのでしょうか?

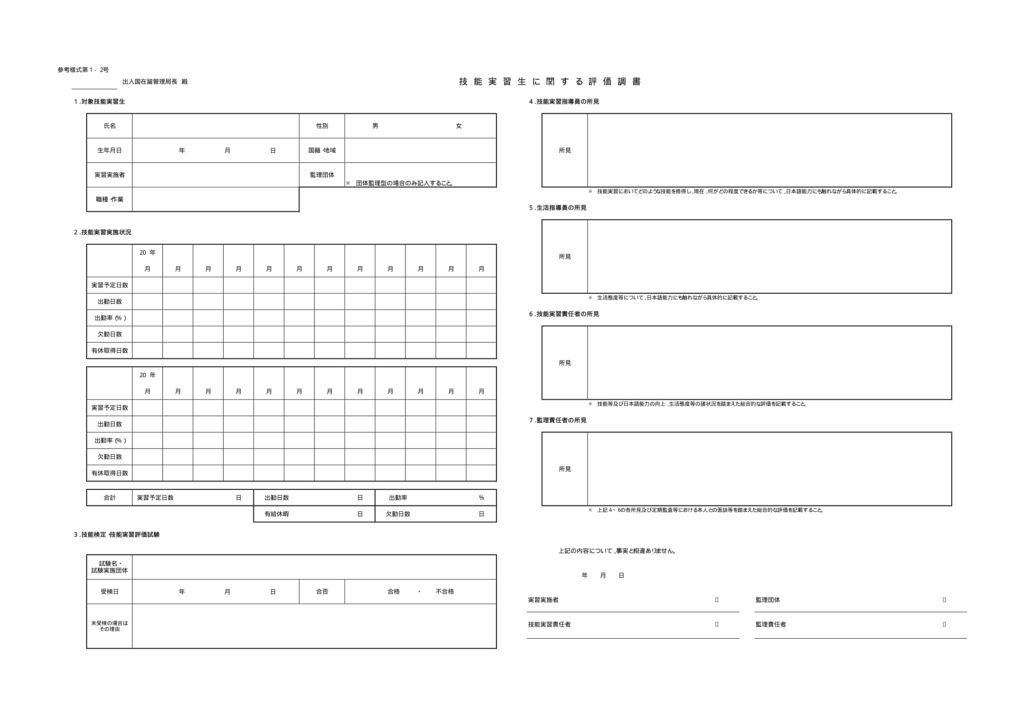

そこで、“技能実習生に関する評価調書”の提出が必要となります。

これは、技能実習生→特定技能へ移行したい外国人、かつ、技能検定/技能実習評価試験を受験していない場合に提出が必要です。

しかし、技能実習生の時に働いていた企業で、特定技能でも引き続き働く場合は、この評価調書の作成と提出は不要になります。

※過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(旧制度では「改善指導」)を受けていない場合に限ります。

技能実習生の時に働いていた企業とは違う別の企業で働く場合、この“技能実習生に関する評価調書”の提出が必要になります。

これは、当該外国人の実習痛の出勤状況や技能等の習得状況、生活態度等を記載した評価になります。

“技能実習2号を良好に修了したと認める”ことをいいます。

ですので“技能実習生に関する評価調書”は技能実習生のときに受け入れていた企業が作成します。

技能実習生の時に働いていた企業へ行けば問題ありません。しかし、別の企業へ「特定技能」として働きたいので“評価調書”の作成を依頼して、作成していただけるものなんでしょうか?

「すでに帰国した技能実習生がどこで働こうと関係ない。」

となりませんか?法務省からは、評価調書の提出を受けることができない場合の指示もあります。

“提出ができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)”

のほか、評価調書に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の、当該外国人の実習状況を知りえる立場にある者が作成した、

“技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)”

を提出すれば、技能実習2号を良好に修了したかを評価できるといっています。

「すでに帰国した技能実習生がどこで働こうと関係ない。」

これも、そうなりませんか?

こうなると、法の施行以前、技能実習2号を修了し、技能検定/技能実習評価試験を受験合格していない外国人は、「特定技能」で働くためには、現在の状況なら、日本で 技能検定/技能実習評価試験 を受験合格するしか、特定技能で働くことが出来ないということになります。

どうしてこんな面倒な調書を作成し、提出できなければ・・・と更に解決にならない方法しかないのでしょうか?

技能実習2号を修了すれば、それなりに技術も習得し、日本語能力もあると思います。

人手不足の解消というのであれば、もっと外国人働けるための申請環境を作るべきだと思います。

技能評価試験(特定技能)の海外の実施も進んでいません。

日本に在留する外国人は、比較的「特定技能」に移行しやすいと思いますが、いったん母国に帰国した技能実習生は再度、同じ職種で「特定技能」として働くことはスムーズにはいかないように思います。

本日も最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

この記事へのコメントはありません。